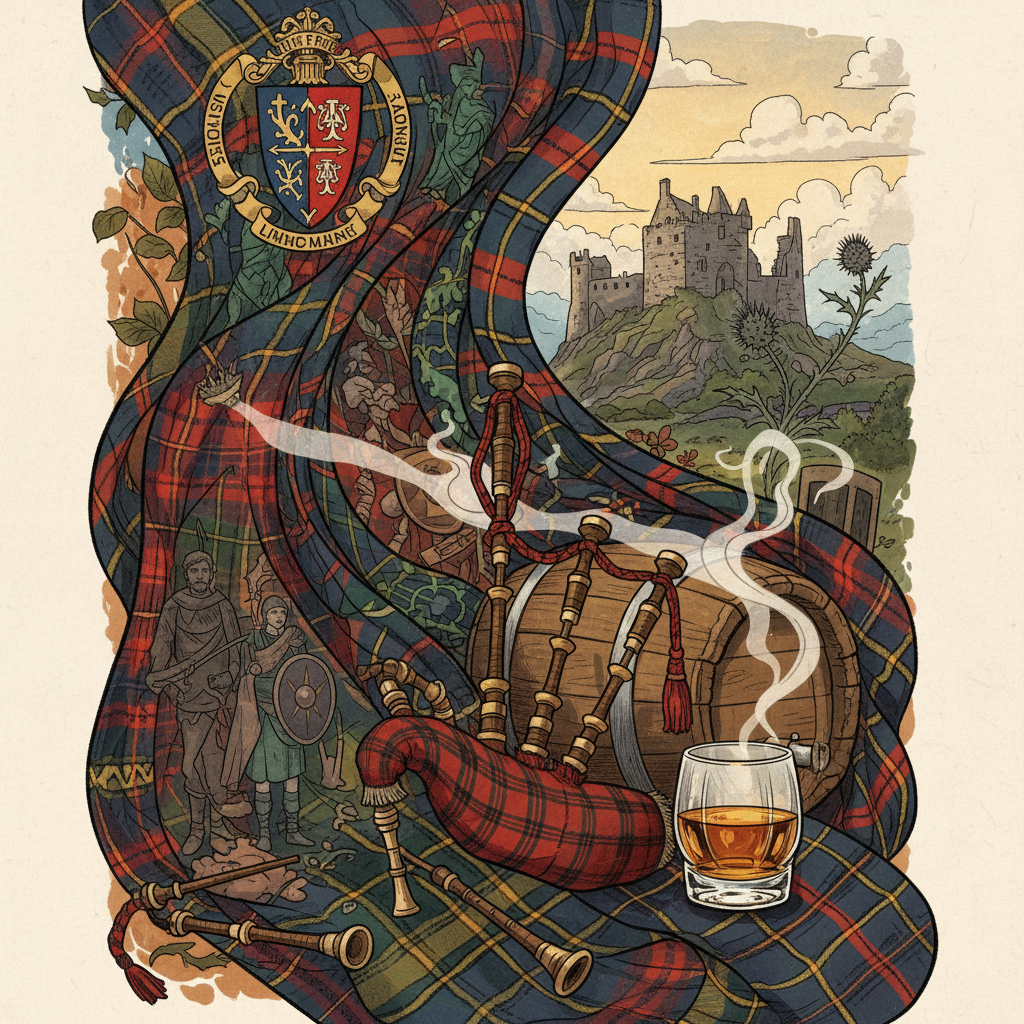

霧雨が石畳を濡らし、古城のシルエットが灰色の空に溶けていく。ヨーロッパのストリートを転々とする僕の旅は、いつしか北の果て、スコットランドへと続いていた。ここは、ただ美しいだけの国じゃない。荒涼としたハイランドの風には、遥か昔のクラン(氏族)たちの叫びが混じり、街角のパブから漏れるフィドルの音色には、人々の喜びと哀しみが幾重にも折り畳まれている。スコットランドの文化とは、博物館のガラスケースに収められた過去の遺物ではない。それは今も人々の暮らしに脈々と流れ、五感のすべてで感じ取るべき、生きた物語なのだ。タータンの鮮やかな格子縞に、バグパイプの胸を揺さぶる響きに、そして琥珀色に輝くウイスキーの一滴に、この国の魂は宿っている。さあ、一緒にその深淵を覗いてみよう。エディンバラの坂道を登るように、一歩ずつ、その本質へと迫っていく旅の始まりだ。

格子縞に刻まれた物語:タータンの真実とクランの絆

エディンバラの旧市街、ロイヤル・マイルを歩いていると、ショーウィンドウがどれも色鮮やかなチェック柄で彩られていることに気づく。スカーフや帽子、ブランケット、そしてもちろん、あの特徴的なスカート「キルト」もある。これらはすべて「タータン」と呼ばれる、スコットランドを象徴する織物だ。多くの旅行者はこれを単なる「スコットランド風のチェック柄」と捉えてしまうかもしれない。しかし、その格子の一本一本や色の交差には、血と誇り、そして抗う歴史が織り込まれていることを知れば、見方がぐっと変わるはずだ。

タータンとは何か?アイデンティティの象徴

タータンは単なる模様ではない。それはスコットランドのハイランド地方に居住していた氏族、すなわち「クラン」のアイデンティティを示す紋章のような存在として機能してきた。それぞれのクランは独自の配色とデザインのタータンを持ち、それを身につけることで自らの所属と忠誠心を示していた。例えば、マクドナルド家にはマクドナルド家の、キャンベル家にはキャンベル家のタータンがある。その色彩は、彼らが暮らした自然環境、たとえばヒースの紫、山の緑、湖の青などに着想を得たと言われている。草木染めされた羊毛の縦糸と横糸が複雑に交差するとき、そこにクランの物語が織り込まれていくのだ。

このクランとタータンの結びつきに大きな試練をもたらしたのが、1745年のジャコバイトの反乱だった。イングランドに対する抵抗に敗れ、ハイランドのクラン文化は厳しい弾圧を受けることとなり、翌1746年に「服装法(Dress Act)」が施行された。これにより、軍務に就く者を除きタータンの着用は全面的に禁止された。バグパイプが「戦争の道具」とされていたように、タータンも「反逆の象徴」とみなされたのだ。この禁止令は約36年間続き、多くの伝統的なタータンのデザインが失われてしまったとされている。

しかし、文化の灯火は完全に消えることはなかった。禁止令が解除された18世紀末から19世紀にかけて、スコットランドのロマン主義の波が押し寄せると、タータンは大きな復活を遂げる。ウォルター・スコットのような作家たちがハイランドの騎士道物語を讃え、1822年には国王ジョージ4世がスコットランド訪問の際にキルトを着用したことで、タータンはかつての反逆の象徴から国民的誇りの象徴へと生まれ変わった。皮肉にも、かつては弾圧した側であったイギリス王室や軍隊がこぞってタータンを取り入れるようになったのである。ブラックウォッチ(黒い見張り番)として知られる深緑・黒・藍色の有名なタータンは、もともとハイランドの治安維持部隊の制服だったものが、今や世界的に最も広く知られるタータンの一つとなっている。

現代に息づくタータン

現代において、タータンは伝統的なキルトの枠を超え、様々な形で私たちの日常に溶け込んでいる。エディンバラの街角で見かける若者たちは、タータン柄のパンツを穿き、ドクターマーチンのブーツでアクセントをつけていた。それは、パンクファッションのアイコンであるヴィヴィアン・ウエストウッドがタータンを反骨心のシンボルとして取り入れた精神とつながっているように感じられる。伝統はただ守るものではなく、新しい世代によって再解釈され、新たな生命を吹き込まれることで息づいているのだ。

【Do情報】自分だけのタータンを見つける旅

スコットランドを訪れるなら、ぜひ自分に縁のあるタータンを探してみてほしい。その体験は想像を超える感動をもたらすだろう。

専門店でルーツを辿る

エディンバラのロイヤル・マイルやグラスゴーのブキャナン・ストリートには、タータンやキルトを専門に扱う店が並んでいる。こうした店の奥には、分厚いタータンの見本帳や、名字からクランを特定するための大きな書籍が置かれていることが多い。

- 行動のポイント

- まずは勇気を出して店に入り、「I’d like to find my family tartan.(自分の家のタータンを探しています)」とスタッフに声をかけてみよう。スコットランドの人々は、自国の文化に関心を持つ旅人を温かく迎えてくれる。

- 次に、名字(Surname)を伝える。スコットランド系でなくても心配はいらない。歴史的に多くのクランは傘下にさまざまな家系を収めてきたため、あなたの名前が特定のクランの「セプツ(Septs)」、つまり分家や従属家系として登録されている可能性がある。

- スタッフは分厚い本をめくりながら、関連するクランとそのタータンをいくつか見つけてくれるだろう。画面に映し出される格子模様を見つめながら、「何百年も前の自分のルーツと繋がっているかもしれない」と思うと胸が熱くなる。

事前にオンラインで調べることも可能だ。スコットランドの公式なタータン登録機関である「The Scottish Register of Tartans」のウェブサイトでは、名前やキーワードでタータンを検索できる。自分の名字を入力してみると思わぬ発見があるかもしれない。

- 準備・持ち物

- 自分の名字の正確な綴りをメモしておくこと。特に珍しい名字の場合は重要になる。

- 家系図などでスコットランド系の祖先が分かっていれば、その情報も持参するとより詳しく調べてもらいやすい。

キルトを誂えることについて

旅の記念に本格的なキルトを一着オーダーすることも考えてみてはどうだろう。ただし、決して安価な買い物ではないことを心得ておこう。

- 知っておくべきこと

- 本格的なキルトは約8ヤード(約7.3メートル)のタータン生地を、職人が手作業でプリーツを寄せながら縫い合わせる芸術作品である。そのため価格は数百ポンドから、生地の種類によっては千ポンドを超えることも珍しくない。

- 正式にキルトを着る際には、「スポーラン」と呼ばれる腰前に下げるポーチ、「キルトピン」という布を留めるピン、「ソックス」と「フラッシュ」と呼ばれる膝下の装飾、さらに「スキアン・ドゥ」と呼ばれる靴下に差す小型のナイフなど、各種アクセサリーが必要になる。これらを揃えるとさらに費用がかかる。

- 注文の流れ

- まず専門店でタータンの生地を選ぶところから始まる。クランごとの伝統的なタータン、地域ごとのタータン、あるいは現代風のデザインまで、選択肢は非常に多彩だ。

- 次に、スタッフがウエストやヒップ、丈など体の細部まで丁寧に採寸してくれる。この正確な採寸が美しいシルエットを生むカギだ。

- 制作には通常数週間から数ヶ月かかる。多くの店では日本への国際発送にも対応しているが、送料や関税については事前にしっかり確認しておくことが肝要である。

- トラブル時の対処

- もし完成したキルトのサイズが合わなければ、すぐに店舗に連絡しよう。信頼できる店であれば修正に応じてくれるはずだ。国際発送の場合は写真などで状況を詳しく伝えることが求められる。

- 支払い時に返品や修正に関するポリシーが書かれた書面を受け取っておくと、もしもの時にスムーズに対応してもらえる。

もちろん本格的なキルトにこだわらなくても、自分のタータン柄のスカーフやネクタイをひとつ手に入れるだけでも、スコットランドとの特別な繋がりを感じることができる。その格子柄は単なる土産品ではなく、あなたの旅の物語の一部となるのだから。

荒野にこだまする魂の旋律:バグパイプの音色を追って

スコットランドの風景を思い浮かべると、多くの人の心にあの独特で力強く、どこかもの悲しいバグパイプの調べが響き渡るのではないだろうか。エディンバラ城の城壁の上やハイランドの丘の腕に立つパイパーが奏でるその音色は、まさにスコットランドの魂そのものである。時には戦士たちの士気を鼓舞する雄叫びとなり、時には故人をしのぶ哀歌として、また祝祭の場を彩る喜びの歌として、多彩な役割を果たしてきた。

戦場から生まれた楽器

音楽大学でクラシック音楽を学んだ私にとって、バグパイプは非常に興味深い楽器だった。その起源は古く、古代ローマや中東にも似た楽器が存在したが、スコットランドで独自の発展を遂げたのが「グレート・ハイランド・バグパイプ」である。構造は、息を吹き込む「ブローパイプ」、メロディを奏でるための指穴が開いた「チャンター」、そして持続音を出す複数の「ドローン」から成り立つ。演奏者は腕で革袋「バッグ」を圧迫し、空気を一定に送り込むことで、途切れることのない圧倒的な音量を生み出すのだ。

この楽器の真価が最も発揮されたのは戦場である。クラン同士が争った時代において、バグパイプは進軍の合図として用いられ、兵士たちの士気を極限まで高める音楽兵器でもあった。1746年の「服装法」によりタータンが禁止された際、バグパイプも「戦争の道具(an instrument of war)」と見なされ、所持が禁じられたという逸話は、その影響力の大きさを雄弁に物語っている。その音色は敵にとって恐怖の象徴であり、味方にとっては故郷と誇りの象徴だったのである。

ピブロック:バグパイプのクラシック音楽

しかし、バグパイプは単に勇ましい楽器だけにとどまらない。その芸術性の頂点を示す音楽形式が「ピブロック(Piobaireachd)」である。これはバグパイプのために作曲されたクラシック音楽といえるもので、一つの主題(テーマ)が複雑な変奏を繰り返しながら展開していく、長大で深遠な作品だ。哀歌や祝賀、集合の合図、さらには歴史的な出来事を描写したものなど、そのテーマは多様である。ピブロックに耳を傾けると、単純な旋律の背後に幾重にも重なる感情が織り込まれているのが感じられる。それはまるでハイランドの厳しい自然のように、荒々しさと繊細さ、そして抗いがたい美しさが同時に宿っているかのようだ。街角で陽気なマーチを演奏するパイパーも素晴らしいが、機会があれば静かなホールで奏でられるピブロックを体験してみてほしい。バグパイプのまったく異なる側面に触れられるはずだ。

【Do情報】バグパイプの生演奏を楽しむ

スコットランドで、魂に響くバグパイプの生演奏を味わうには、いくつかの方法がある。

ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー

もし旅の時期が8月なら、これはぜひ見逃してほしくない。エディンバラ城をバックに、世界中から集まった軍楽隊が壮大なパフォーマンスを繰り広げる、世界最大級の音楽祭である。その最も感動的な瞬間は、城壁の上に立つ一人の「ローン・パイパー」の演奏と、数百名に及ぶパイパーとドラマーが一斉に行進する「マスド・パイプス・アンド・ドラムス」だ。地鳴りのような音圧と息の合った演技は、感動で鳥肌が立つほどだ。

- 行動の手順:チケットの確保

- このイベントは世界的に非常に人気が高く、チケットは販売開始後すぐに完売する。旅程を決めたらできるだけ早く公式サイトで予約することが鉄則だ。公式サイトは「The Royal Edinburgh Military Tattoo」で、オンラインで座席指定が可能である。例年、12月頃から翌年のチケット販売が始まる。

- 公式以外の購入は高額転売の可能性があるため注意が必要だ。

- 持ち物・服装の準備

- 会場は屋外の観覧席で、スコットランドの夏の夜は気温が低い。必ず暖かい服装を用意し、防水性のジャケットやレインコートは必須アイテムである。

- 会場は広いため、出演者の表情までじっくり見たい場合は双眼鏡があると便利だ。

- 注意すべきルール

- 大きなバッグやリュックサックの持ち込みは禁止されている。持ち込みはA4サイズ程度の小さなバッグに抑えよう。

- 雨天時でも傘の使用は禁止されているため、レインコートやポンチョで対応する必要がある。

- トラブル時の対応

- 公演は荒天でない限り雨天決行である。天候によるチケットの返金は基本的にない。もし主催者の都合で中止となった場合の返金規定については、チケット購入前に公式サイトで必ず確認しておこう。

ハイランドゲームズで地元の熱気を体感

よりローカルな体験を求めるなら、夏にスコットランド各地で開催される「ハイランドゲームズ」がおすすめだ。これはカバの木(Caber)投げといった力比べやハイランドダンス、バグパイプの競技が融合した伝統的なお祭りである。ここでは第一線で活躍するパイパーたちが、その技術と表現力を競い合う真剣な演奏を間近に聴くことができる。マスバンドのパレードもあり、小さな村々がバグパイプの響きで満たされる光景は、忘れ難い思い出となるだろう。

- 情報収集

- ハイランドゲームズは5月から9月にかけて、スコットランド各地の町や村で順次開催される。詳細な日程や場所は、スコットランド政府観光庁の公式サイト「VisitScotland」で確認できる。旅程に合うゲームズを見つけて、ぜひ訪れてみてほしい。

街角で響く一期一会のメロディー

もちろん、大規模なイベントでなくとも、バグパイプの音色に出会うことは意外に多い。エディンバラのロイヤル・マイルやグラスゴーのジョージ・スクエアを歩けば、キルト姿のストリートパフォーマーが演奏する姿を見かけるだろう。彼らの奏でる音は街の喧騒と溶け合い、その場だけの特別なBGMとなる。演奏が心に響いたなら、感謝の気持ちを込めて少額のコインを投じよう。短い交流もまた、旅の素敵な思い出の一ページとなるはずだ。

琥珀色の生命の水:スコッチウイスキー蒸溜所の深淵へ

スコットランドを語るうえで、ウイスキーを抜きにすることはできない。ゲール語で「ウシュク・ベーハ(Uisge Beatha)」、すなわち「生命の水」と呼ばれるこの琥珀色の液体は、単なるアルコール飲料を超えた存在だ。それはスコットランドの風土そのものである。大麦が育つ肥沃な大地、ピート(泥炭)が燃え上がる独特の煙、澄み切った川の水、そして長い年月を経て呼吸し続けるオーク樽。これらすべてが調和し、グラスの中で豊かで複雑な香りと味わいを生み出す。スコッチウイスキーの世界は、知れば知るほど奥深く、まるで果てしない宇宙のようだ。

スコッチウイスキーの定義と多彩な顔ぶれ

まず押さえておきたいのは、スコッチウイスキーには非常に厳格な定義が存在している点だ。スコットランドの蒸溜所で、大麦麦芽(ほかの穀物の使用も認められている)と水を原料に、糖化・発酵・蒸溜を経て、容量700リットル以下のオーク樽で最低3年以上、スコットランド国内で熟成されたものだけが「スコッチウイスキー」と名乗ることを許されている。この厳しい規定が、その品質とブランド価値を守り続けているのだ。

加えて、その世界は驚くほど多様だ。とりわけ、一つの蒸溜所の原酒だけで仕込まれる「シングルモルトウイスキー」は、その土地の個性が色濃く反映されており、ウイスキーファンを魅了し続けている。スコットランドは、その地理的条件から大きく6つの主要な生産地域に分かれている。

- スペイサイド(Speyside)

スコットランド北東部のスペイ川流域に位置し、全蒸溜所の半数以上が集中する最大の産地だ。グレンフィディック、ザ・マッカラン、グレンリベットなどの世界的銘柄が多数集まる。一般的に華やかでフルーティ、洗練された味わいの銘柄が多く、「スコッチの入門編」としても推奨される。

- ハイランド(Highland)

スコットランド北部の広大な地域を占めるため、そのスタイルも多様である。北部は潮風を感じさせるスパイシーな味わい、東部は芳醇なフルーティーさ、西部はややピート香があり、南部は軽快な味わいと、訪れる場所によって全く異なる個性を見せる。

- ローランド(Lowland)

南部の平坦な地帯で、伝統的に3回蒸溜を行う蒸溜所も多い。軽やかで滑らか、そしてフローラルな香りが特徴だ。優しくて飲みやすいスタイルから「ローランド・レディ(ローランドの貴婦人)」と讃えられることもある。

- アイラ(Islay)

インナー・ヘブリディーズ諸島南端に浮かぶ、この島はウイスキー愛好家にとってまさに聖地だ。ここで造られるウイスキーの何よりの特徴は、強烈なピート香。麦芽を乾燥させる際に使われるピート(泥炭)の煙が、消毒液や薬品にも例えられる独特のスモーキーフレーバーを生み出す。アードベッグ、ラフロイグ、ラガヴーリンなど、一度その個性に魅了されると抜け出せなくなる。私のようなアート愛好家にとっては、その強烈な個性こそが大いに刺激的だ。

- キャンベルタウン(Campbeltown)

かつては30以上の蒸溜所がひしめき合い、「ウイスキーの首都」と謳われた港町である。現在は数軒の蒸溜所に減ったものの、そのウイスキーは潮の香り(ブライン)とオイリーでしっかりとしたボディを兼ね備え、根強いファンから愛され続けている。

- アイランズ(Islands)

アイラ島を除く大小さまざまな島々で作られるウイスキーの総称。スカイ島のタリスカーやオークニー諸島のハイランドパークなど、各島の土地柄が反映された個性的なウイスキーが揃う。潮風の影響を受けた塩味や、ほのかなスモーキーフレーバーが魅力だ。

【実践情報】蒸溜所ツアーで五感を研ぎ澄ます体験を

スコットランドを訪れるなら、ぜひ一つでもいいから蒸溜所に足を運んでほしい。ウイスキーが生まれる現場の空気、香りや音、そして最後に味わう一滴は、ボトル越しに味わうのとは比べものにならない感動を与えてくれる。

蒸溜所ツアーの予約と旅の計画

- 行動のポイント:予約は必ず!

特にスペイサイドやアイラ島の人気蒸溜所は世界中の愛飲者が集まるため、ツアー予約は欠かせない。多くの蒸溜所が公式ウェブサイトでオンライン予約システムを導入しており、数週間前から、繁忙期の場合は数ヶ月前からの予約をお勧めする。 蒸溜所は郊外に点在することが多いため、複数の蒸溜所を巡る場合は移動手段をよく考えよう。レンタカーは便利だが、スコットランドでは飲酒運転に対する罰則が非常に厳しい。運転者は試飲を控えるか、持ち帰り用のサンプル(ドライバーズ・パック)を受け取ることになる。公共交通が不便な場所も多いため、ウイスキーに特化したツアーバスの利用も賢明な選択肢だ。

- ツアーの選び方

多くの蒸溜所では、基本的な製造過程を見学するスタンダードツアーから、倉庫内に眠る特別な樽を直に味わうマニア向けツアーまで、幅広いプランが用意されている。興味の度合いや予算に合わせて選択しよう。 どの蒸溜所に行くか迷ったときは、自分の好みのウイスキーのタイプを考えるのが手がかりになる。フルーティーな味わいがお好みならスペイサイド、スモーキーな風味に挑みたいならアイラ島が適している。

蒸溜所訪問当日に気をつけたいこと

- 準備と持ち物

年齢確認ができる身分証明書(パスポートなど)は必ず携帯しよう。テイスティングの際に提示を求められる。 蒸溜所内、とくに熟成庫は通年で涼しく感じるので、夏でも一枚羽織るものを持っていくと安心だ。 また、これは大切なマナーだが、強い香水やオーデコロンは控えること。ウイスキーの繊細な香りを楽しむ際に邪魔になってしまう。

- 禁止事項や規則

蒸溜所の中でも特に銅製のポットスチル(蒸溜器)が置かれた部屋では、アルコールの蒸気が充満しており引火の危険が非常に高い。そのため、火器の使用は禁止されているほか、スマートフォンやデジタルカメラなどの電子機器の使用も制限されるエリアがある。ガイドの指示には必ず従おう。

- テイスティング時の注意とトラブル回避

ツアーの最後にはお楽しみのテイスティングがある。まずウイスキーの色を観察し、次に香りを楽しみ、少量を口に含んで味わう。ガイドがそれぞれのウイスキーの特徴を詳しく解説してくれるので、五感をしっかり研ぎ澄ませて臨もう。 アルコールにあまり強くない場合やその後運転予定がある場合は、無理に飲む必要はない。多くの蒸溜所では、そうした要望に応えて持ち帰り用の小瓶を用意してくれる場合もある(事前に確認するか、当日スタッフに尋ねると良い)。

蒸溜所訪問は単なる工場見学ではない。それは、何十年、時には何百年もの歳月と職人の情熱が結晶した「生命の水」が誕生する神聖な場所への巡礼のような、尊い体験なのだ。

文化の交差点で感じるスコットランドの現在(いま)

僕の旅はいつも、ストリートから始まる。そこで出会う人々や音楽、アートの中にこそ、その土地の本当の鼓動が感じ取れるからだ。スコットランドを訪れたとき、特に強く感じたのは、タータンやバグパイプ、ウイスキーといった力強い伝統が単なる過去の遺物ではなく、現代の文化と生き生きと融合し、新しい表現を生み出しているということだった。

グラスゴーのライブハウスで、僕は「Red Hot Chilli Pipers」というバンドの演奏に触れた。彼らは伝統的なバグパイプの旋律に、ロックの激しいリズムとギターリフを巧みに組み合わせ、まったく新しい音楽を奏でていた。AC/DCやクイーンの名曲をバグパイプでカバーする彼らのパフォーマンスは、伝統への敬意を保ちながらも、それを現代の若者の心に響かせようとする、スコットランド人の遊び心とエネルギーの象徴だった。

ウイスキーの世界でも革新が広がっている。世界的なクラフトジンのブームに乗り、スコットランドの多くの蒸溜所が優れた蒸溜技術を活かし、高品質なジンの製造に取り組んでいる。スコットランド原産の植物をボタニカルに用いるなど、ウイスキーとは異なる手法でその土地の個性を表現しようという試みは、新たなファン層を魅了している。

タータンもまた、キルトやスカーフといった伝統的な形にとどまらず、国内外のデザイナーたちによって斬新なファッションアイテムへと進化を遂げている。伝統的なクラン・タータンに敬意を払いながらも、色や柄を大胆にアレンジするデザインは、スコットランドのアイデンティティが未来に向けて広がっていることを象徴しているかのようだ。

この国で出会った文化は、どれも静かではなかった。それぞれが雄弁に歴史や誇りを語りかけてきた。パブで隣に座った老人が、目を細めながら若かりし頃のウイスキーの思い出を語る姿。霧深いハイランドで、遠くから聞こえてきたバグパイプの練習の音色。マーケットの片隅で、古いタータン生地を大切そうに手にする女性の光景。

スコットランドの真髄に触れる旅とは、有名な観光スポットを巡るだけではない。むしろ、人々の日常に溶け込んだ、生きた伝統の断片を丁寧に拾い集めていく作業だ。その一つひとつがつながり、線となり、やがて模様を描くとき、あなたの心には、誰にも真似できない自分だけのスコットランドのタータンが織り上げられているだろう。

次にこの地を訪れるとき、格子柄はただの模様ではなく、クランの物語そのものに見えるはずだ。遠くから響くバグパイプの音は、単なる背景音楽ではなく、魂の叫びとしてあなたの心に響くかもしれない。そして、グラスに注がれた琥珀色の液体は、単なる酒ではなく、スコットランドの大地と時の流れが凝縮された「命の水」として、あなたの喉を潤すだろう。このレポートが、あなたの未だ知らぬ旅へのささやかな招待状となることを心より願っている。