サバイバルゲームで森を駆け巡り、アマゾンの奥地で息を潜めた俺が、今、最も心惹かれる戦場は「時間」そのものだ。マシンガンもコンパスも持たず、たった一つの問いを胸に、人類の夜明けへとタイムスリップする。その問いとは、「我々は何者で、どこから来たのか?」という、あまりにも壮大なもの。

その答えの断片が、地球の対極に位置する二つの場所に、静かに刻まれている。オーストラリア北部の大地に広がるカカドゥ国立公園と、フランス南西部の静かな谷に眠るラスコー洞窟。どちらも人類最古級の「アート」が残された聖地だ。

壁に描かれた絵。一見すると、それは似たような行為に見えるかもしれない。しかし、その一枚岩の下に流れる思想のマグマは、全く異なる。片や6万5000年にわたり「生き続ける」神話。片や2万年の時を封印された「奇跡の遺産」。

この二つの壁画を比較する旅は、単なる世界遺産巡りじゃない。それは、アボリジニと古代ヨーロッパ人、二つの異なる文化の根源にある「世界をどう見ていたか」というOSの違いをインストールし直すような体験だ。自然との向き合い方、時間の捉え方、そしてアートが持つ意味。すべてが、現代を生きる我々の価値観を根底から揺さぶってくる。

これは、観光じゃない。時空を超えたフィールドワークだ。さあ、バックパックに知的好奇心をめいっぱい詰め込んで、人類が遺した最初のメッセージを解読する旅に出ようじゃないか。

カカドゥ国立公園 – 生き続ける神話、6万5000年の大地へ

オーストラリアのノーザンテリトリーにあるカカドゥ国立公園は、ダーウィンの街から南東へ車で約3時間進むと、突然異なる景色が広がる場所だ。乾いた赤土の大地、空にそびえ立つ奇岩群(エスカープメント)、果てしなく広がるサバンナ、そして豊かな生命が息づく湿地帯(ビラボン)が目の前に展開する。東京23区の面積の約9倍にも及ぶこの広大なエリアこそが、カカドゥ国立公園である。

この地は文化遺産と自然遺産の両面で評価された世界複合遺産だが、その称号を忘れさせるほど圧倒的なエネルギーを感じさせる。6万5千年以上前からアボリジニの人々が暮らし、その精神世界を大地に刻んできた場所である。彼らにとって、ここは単なる場所ではなく、創造神が歩んだ道であり、今なお精霊が息づく「生きた神話」の世界そのものなのだ。

注目ポイント:壁画は過去の記録ではなく生きた物語

カカドゥでの旅の最大の見どころは、まさに「ロックアート」との対面にある。特に有名なのがウビル・ロックとノーランジー・ロックという二大スポットだ。岩のシェルターに一歩足を踏み入れた瞬間、時の流れが歪むような感覚にとらわれる。

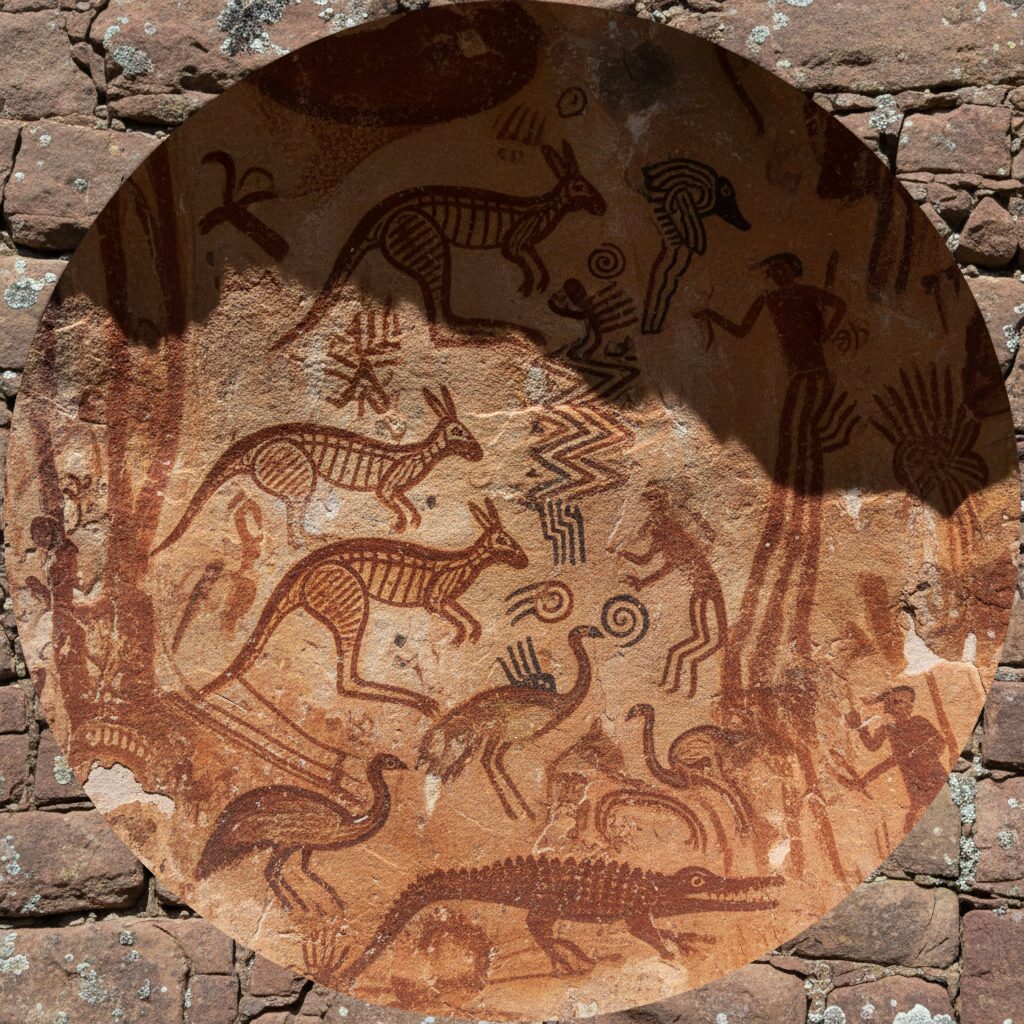

その壁面を埋め尽くすのは、カンガルーやバラマンディ(魚)、亀などの動物たち。しかし描かれ方が尋常ではない。これは「X線画法(レントゲン画法)」と呼ばれる独特の技法で、輪郭だけでなく、背骨や内臓、器官までも透けて見えるように描かれているのだ。

これは単なる芸術作品ではない。アボリジニたちの世界観の顕れである。彼らにとっては、生物の本質は目に見える外見だけではなく、その内側に宿る生命力、つまりスピリットこそが真の姿である。これを描くことで対象への敬意を示し、その力を自らのものとし、さらには次世代へ知識を伝承してきたのだ。食用となる部位や繁殖の周期、狩猟の方法など、壁画は生きるための教科書であり、自然との交感の儀式の場でもあった。

さらに驚くべきは、これらのアートが「今も生きている」ということだ。ウビルでは何千年も前の絵の上に、新しい時代の壁画が上書きされているのが見られる。銃や船など白人の道具が描かれている例もある。

ヨーロッパ的な価値観で言えば、これらは「遺産の破壊」や「冒涜」とされるだろう。歴史的遺産は原型のまま保護すべきという考え方だ。しかしアボリジニ文化では異なる。アートは語り継がれ、儀式に使われ、重ね描きされることで「力」を維持していくものである。彼らの神話的世界「ドリームタイム」では、過去と現在は断絶しておらず、創造神話の出来事は今も生きている。だからこそ壁画も常に更新され続ける、生きた物語なのである。この認識の違いこそが、カカドゥが私たちに初めて突きつけるカルチャーショックと言える。

もう一つの見どころは、イエローウォーター・ビラボンでのクルーズだ。穏やかな水面をボートが進むと、目の前を全長約5メートルもあるイリエワニが悠々と横切り、鮮やかなジャビル(コウノトリの仲間)やカササギガンが飛び回る。ここは壁画で描かれた世界が、そのまま現実として息づく場所である。壁画で見たバラマンディが、まさに目の前の水中で泳いでいる。こうした生命の躍動を直に感じて初めて、アボリジニの人々があの絵を描いた必然性と切実さが理解できるのだ。

—

カカドゥへの旅程:具体的なプラン例

カカドゥ国立公園は非常に広大なため、個人だけで効率よく回るのは難しい。初訪問なら、ダーウィン発のツアーに参加するのがもっとも安全かつ効率的だ。ここでは代表的な日帰りツアーのスケジュール例を紹介しよう。

【ダーウィン発 カカドゥ国立公園 日帰りツアー例】

- 早朝(6:00〜6:30頃):

ダーウィン市内の主要ホテルでピックアップ。まだ薄暗い中バスに乗り込み、カカドゥへ向けて出発。約3時間のドライブで、ノーザンテリトリーの雄大な風景を車窓から楽しめる。

- 午前(9:30頃):

ワラジャン・アボリジナル・カルチュラル・センターに到着。ビニング族の文化や歴史、ドリームタイムの物語について学ぶことで、後のロックアート鑑賞の理解が深まる。

- 昼(12:00頃):

クーインダ・ロッジに移動し、ビュッフェ形式のランチを堪能。オーストラリアらしいワイルドな料理を味わい、午後の活動に備える。

- 午後(13:30頃):

イエローウォーター・ビラボンクルーズへ。専門ガイドが操るボートで約90分間、野生動物の観察を楽しむ。巨大なワニや水牛、数多くの野鳥との出会いが圧巻だ。

- 午後(15:30頃):

ノーランジー・ロックまたはウビル・ロックを訪問。アボリジニ、あるいは文化に精通したガイドの解説で、古代のロックアートの深い意味に触れる。X線画法で描かれた精霊「ナマランゴン」の物語などを詳しく知ることができる。

- 夕方(17:00頃):

感動の余韻を抱えつつ、カカドゥを離れダーウィンへ帰路につく。

- 夜(20:00〜20:30頃):

ダーウィン市内のホテル到着後、解散。

- 所要時間: 約14時間の長丁場だが、その充実感は十分に価値がある。

—

カカドゥ旅の準備とポイント

この壮大な旅を存分に楽しむために、料金や持ち物など、実用的な情報を整理しておこう。

料金と予約について

- ツアー料金:

ダーウィン発の日帰りツアー料金は、内容次第で異なるがおおよそ一人 A$250〜A$400(約25,000円〜40,000円) が目安。子ども料金が設定されているケースも多い。

- 料金に含まれるもの:

- ダーウィン市内の主要ホテルからの往復送迎

- エアコン完備のバスでの移動

- 経験豊富な英語のツアーガイド

- イエローウォーター・ビラボンクルーズ料金

- 昼食

- 料金に含まれないもの:

- カカドゥ国立公園入園パス(Park Pass):国立公園への入場には別途パスが必要。季節によって料金が変わり、乾季(4月~10月)は大人1人約A$40。事前にオンラインで購入するのが基本。最新情報はParks Australia公式サイトで必ず確認を。

- 個人的な飲料代

- ガイドへのチップ(任意)

- お土産代

- 予約方法:

AAT KingsやKakadu Tours and Travelなど、信頼できる現地主要ツアー会社の公式サイトから直接予約するのがおすすめ。またViatorやGetYourGuideなどの予約サイトで比較検討もできる。人気シーズンはすぐ満席になるため、早めの予約が望ましい。

持ち物と準備リスト

過酷な自然環境での活動になるため、万全の準備が必要だ。手抜きするとせっかくの体験が損なわれる恐れがある。

- 必携の持ち物:

- 十分な水分補給用の水: 1.5リットル以上の持参を推奨。ツアーバス内で買える場合もあるが基本は持参。脱水症状は最大のリスク。

- 広いつばの帽子: 強烈な日差しから頭部と顔を守るため。

- 日焼け止め(SPF50+): こまめな塗り直しが必要。

- 歩きやすい靴: サンダルは不適。岩場を歩くため、トレッキングシューズか丈夫なスニーカーが望ましい。

- カメラ: 美しい風景と貴重な瞬間を記録するために。予備バッテリーも忘れずに。

- あると便利なもの:

- サングラス: 紫外線から目を守る。

- 虫よけスプレー: 特にビラボン周辺は蚊が多い。

- 双眼鏡: 野鳥や遠方の動物観察に役立つ。

- 速乾性の長袖シャツと長ズボン: 日焼け防止と虫よけに効果的。

- 雨季(11月〜4月)に訪れるなら軽量レインジャケット: 突然のスコールに備える。

- 現地での禁止事項とルール:

- ロックアートへの接触禁止: 人間の皮脂が壁画の劣化原因となる。

- 指定の歩道や展望台から外れないこと: 安全確保と自然保護のため。

- ドローン使用は基本禁止。 事前に特別許可が必要。

- 動植物の採取厳禁: すべてが保護対象となっている。

よくある質問(FAQ)

- Q: 乾季と雨季、どちらが訪問に適していますか?

A: 初めてなら断然 乾季(5月〜10月) をおすすめしたい。気候が安定し、多くの道路と観光ポイントが開いている。一方、雨季(11月〜4月) は滝の水量が最大となり、緑も濃く壮麗だが、洪水による道路閉鎖で行動範囲が制限されるリスクがある。雷雨も頻繁だが、それ自体が感動的な自然のショーである。旅の目的次第で選ぶとよい。

- Q: 英語があまり得意でなくても楽しめますか?

A: ガイドは基本的に英語だが問題ない。カカドゥの壮大な自然とロックアートは、言葉を超えた伝達力がある。事前に日本語の解説やガイドブックで概要を掴んでおけば、ガイドの話が何を示しているか推測しやすくなり、より深く楽しめる。最も大切なのは、知りたいという好奇心だ。

ラスコー洞窟 – 封印された2万年の祈り、クロマニョン人のアトリエへ

舞台は一気に地球の裏側、フランス南西部のドルドーニュ地方へと移る。緑に覆われた丘陵と蛇行するヴェゼール川が織りなすこの地域は、「人類のゆりかご」と称される先史時代の遺跡の宝庫である。その中でも特に名を轟かせているのが、ラスコー洞窟だ。

1940年、地元の少年たちが偶然に発見したこの洞窟は、まさに先史時代の「システィーナ礼拝堂」とも言える。壁や天井を覆うのは、馬やオーロックス(野生のウシ)、鹿、バイソンなど、多彩な動物たちの生き生きとした壁画で、その数は600点以上にのぼる。描かれたのは約2万年前の後期旧石器時代で、その作者は我々の直接の祖先であるクロマニョン人だ。

だが、私たちが現在目にできるのは決してオリジナルそのままではない。発見以来、多くの観光客が詰めかけた結果、彼らの呼気が持ち込んだ二酸化炭素や雑菌によって壁画は急激に劣化を始めた。カビや藻が発生し、人類の貴重な遺産は消滅の瀬戸際に立たされた。そこでフランス政府は1963年、苦渋の決断を下し、オリジナル洞窟を永久に封鎖し、後世のために保存する道を選んだ。

「レプリカなのか…」と肩を落とすのはまだ時期尚早だ。代わりにフランスの英知と技術を結集して造られたのが非常に精緻なレプリカ施設である。最新のものは2016年にオープンした「ラスコーIV(国際洞窟壁画センター)」。ここは単なる模造品を陳列する場所ではなく、洞窟の凹凸をミリ単位で再現し、壁画の質感はもちろん、内部の約13℃のひんやりとした空気感や湿度、暗闇、そして音の反響まで、五感のすべてを使って「2万年前の洞窟の中に入る体験」を提供する、類まれな施設だ。

ハイライト:時を超える芸術と謎多きメッセージ

ラスコーIVのツアーはまず展望台から始まる。周囲の自然環境やヴェゼール渓谷の歴史について学んだあと、洞窟内部へと招かれる。重い扉が開き、冷気とともに暗闇に足を踏み入れる瞬間は、思わず身震いするほどの感動がある。

内部は、有名な「雄牛の広間」からスタート。天井や壁一面に描かれた巨大なオーロックスや馬の群れが、まるで今にも動き出すかのように迫ってくる。特筆すべきはその芸術的完成度の高さだ。岩の凹凸を巧みに活用して動物の立体感を表現し、脚を何本も描き込むことで動きを演出し、さらに顔料を吹き付けて柔らかなグラデーションを生み出している。これは我々が「原始的」と思い描くイメージをはるかに凌駕する芸術である。

ガイドのライトが壁画を照らすたびに新たな発見が生まれる。幾何学模様や謎めいた記号、そして洞窟の奥には、鳥の頭を持つ人間の姿が傷ついたバイソンの前に倒れている「井戸の場面」という有名な絵がある。これは一体何を意味しているのか?狩猟の成功を祈る呪術か、神話や物語の一場面か、あるいはシャーマンがトランス状態で目にした幻視の世界か。

確固たる解答は存在しない。だからこそ我々の想像力は刺激され続ける。ラスコーの壁画はカカドゥのように年月を経て付け加えられていくことはなく、発見された瞬間から「時間が止まった」かのように保存されるべき「過去の遺産」となった。それは、時間を一方向の流れとして捉え、過去の偉業を「記録」し「保存」しようとするヨーロッパ的、あるいは現代的な文化観の起源とも言える。カカドゥでの「循環する時間」とは対照的な概念である。

レプリカを通じての鑑賞は、オリジナルを守るための最善策であるだけでなく、実は私たちにとって最高の体験でもある。薄暗く歩きにくいオリジナルの洞窟では不可能な壁画への接近が可能であり、最新のデジタル技術を駆使した解説コーナーではインタラクティブな学びも提供される。レプリカだからと侮ってはならない。これは2万年前のアーティストたちの魂に最も安全かつ深く触れるための、現代人だけが享受できる特別な権利なのだ。

—

ラスコーへの旅路:具体的なスケジュールとプランニング

ラスコー洞窟へのアクセスは、美しい中世の町サルラ・ラ・カネダ(Sarlat-la-Canéda)を拠点にするのが一般的だ。公共交通機関はあまり発達していないため、レンタカーを借りるか現地発のツアーを利用するのが便利である。

【サルラ発 ラスコーIV 半日ツアースケジュール例】

- 午後(14:00頃):

サルラの観光案内所前など、指定された集合場所に集合。ここから専用のミニバンやバスに乗り、壁画のあるモンティニャック村へ約30分ほど移動する。

- 午後(14:30頃):

ラスコーIV到着。ツアーは完全予約制で時間帯ごとに区切られている。予約済みのチケットを提示し、入場を待つ。

- 午後(14:45頃〜16:15頃):

ガイド付きツアー開始。専門ガイド(主に英語またはフランス語)による解説を聞きながら洞窟のレプリカを見学。その後、「アトリエ・ド・ラスコー」というインタラクティブ・ミュージアムで、主要な壁画の細部を拡大して鑑賞したり、描画の技術についての解説を受けたりできる。このデジタル展示は非常に充実している。

- 午後(16:30頃):

ツアー終了後は自由時間。併設のギフトショップでラスコー関連の書籍やグッズを手に入れるのも楽しい。

- 午後(17:00頃):

ラスコーを出発し、サルラへ戻る。

- 午後(17:30頃):

サルラの集合場所で解散。

- 所要時間: およそ3時間半。半日で知的好奇心を満たす充実の旅となる。

—

旅の準備と実践:ラスコー編

歴史の教科書で見たあの壁画に会うための具体的な準備を始めよう。

料金と予約について

- 入場料金:

ラスコーIVの入場料は大人1名あたり約22ユーロ(日本円で約3,700円程度)。時期によって若干の変動がある。

- 料金に含まれるもの:

- ラスコーIV入場料

- ガイド付きツアー(言語は予約時に指定)

- 併設ミュージアムの利用

- 料金に含まれないもの:

- 現地(モンティニャック)までの交通費

- オーディオガイド(別途料金の場合あり)

- 個人的な飲食・土産代

- 予約方法:

事前予約は必須と考えよう。特に夏休みなどの繁忙期は、数週間前でも満席になることが多い。ラスコー公式サイトから日時と言語指定でオンライン予約するのが一番確実だ。フランス観光開発機構のウェブサイト「France.fr」でも関連情報を得られるので参考にしよう。

持ち物と注意点

カカドゥとは異なり文明化された施設での鑑賞だが、いくつか留意すべき点がある。

- 必須の持ち物:

- 羽織るもの: 洞窟内の温度は年間を通じて約13℃。夏でもかなり肌寒いため、薄手のジャケットやカーディガン、ストールなど必ず用意しよう。

- 歩きやすい靴: 足場は暗く湿っていることもあるので、滑りにくい靴がおすすめ。

- あれば良いもの:

- カメラ: 洞窟レプリカ内での撮影は許可されることが多いが、フラッシュは禁止。高感度に強いカメラがあると快適だ。

- 持ち込み禁止・ルール:

- 大きな荷物: バックパックなどは入口のロッカーに預けることが求められる場合がある。

- 飲食禁止: 洞窟内での飲食は厳禁。

- 静粛に: 他の鑑賞者のために静かに見学するのがマナー。

よくある質問(FAQ)

- Q: レプリカなので、本物に比べて感動は薄くなりますか?

A: その心配は無用だ。ラスコーIVは単なる「偽物」ではなく、オリジナルの質感や色合い、存在感を限りなく忠実に再現した「もうひとつの本物」として造られた。損傷を気にせず最高の照明と解説のもと細部までじっくり鑑賞できる点は計り知れない価値を持つ。失われたオリジナルに敬意を払いつつ生み出された、現代における最高の鑑賞体験と言える。

- Q: フランス語が全く話せなくても大丈夫ですか?

A: 問題ない。予約時に英語ガイドツアーを選べることが多い。また英語ツアーが満席の場合でも、多言語対応のオーディオガイドやタブレット端末(コンパニオン・ド・ヴィジット)が用意されているので、日本語の解説を聞きながら見学できる。チケット予約時に言語オプションを必ず確認しよう。

二つの壁画が語るもの – 「循環する時間」と「線形の時間」

さて、ここからが旅の真髄である。カカドゥとラスコーの二つの聖地を訪れた我々が目にしたものは、単なる古代の絵画ではなかった。それは、人類の基本的な「世界観」の違い、つまり人間のOSとでも言うべき概念の差異だったのだ。

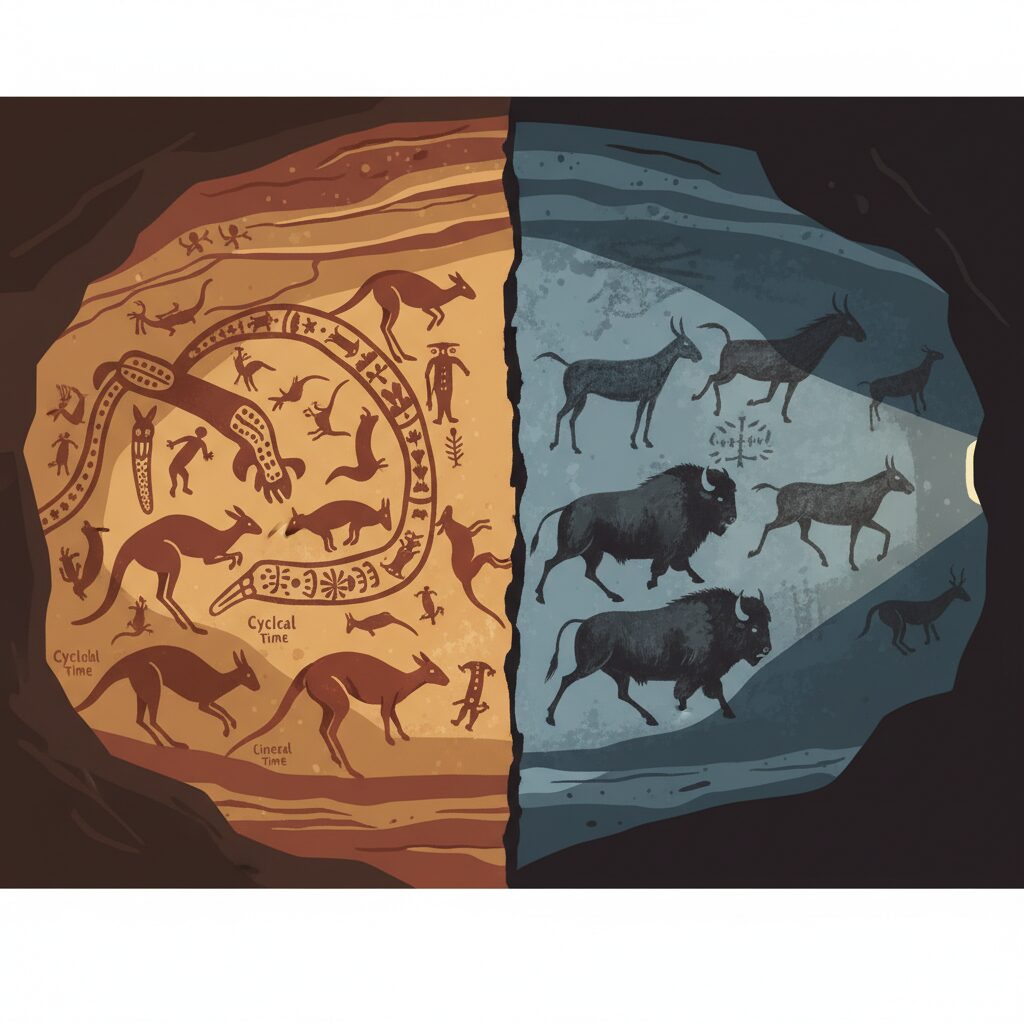

カカドゥに見るアート観:ドリームタイムと循環する時間の世界

カカドゥで触れたアボリジニの世界観は、「ドリームタイム」という考え方に凝縮されている。これは単なる「昔話」や「神話の時代」ではなく、創造主である精霊たちが世界を形作り、社会の法(ルール)を定めた「はじまりの時」であると同時に、過去の出来事ではなく、現在もなお連続して流れ、影響力を持ち続けているエネルギーとして存在している。過去・現在・未来は一直線に並ぶのではなく、同心円のように重なり合い、循環しているという時間意識だ。

そのため彼らの岩絵は単なる「古い遺物」として保存される対象ではない。それはドリームタイムと現代を繋ぐ入り口のようなものであり、儀式が行われるたびに語り継がれ、歌われ、時には再び描き足されることで、その力を更新し保ち続ける必要があった。X線画法で内なる霊魂を描いたのも、単なる見た目だけでなく、その存在の本質と繋がろうとする思想の表現だ。人間も動物も植物も大地も、すべてドリームタイムに連なる精霊的な結びつきの中にあり、アートはその関係性を確かめ、維持するための重要な手段だった。これは自然と一体となり、その循環の中に自分たちを位置づけるという世界観のあらわれである。

ラスコーに見るアート観:記録される傑作と線形的な時間

一方、ラスコーの壁画は我々にまったく異なる印象を与える。ここには「上書き」された形跡はほとんどなく、それぞれの絵は完成された「作品」として、卓越した技術で表現されている。その発見から保存に至る過程自体が、現代の私たちの価値観を反映している。

- 「発見」される唯一無二の傑作: ラスコーの壁画は特定の時代に、特定のアーティストの手による再現不可能な「オリジナル作品」として認識される。

- 「保存」されるべき過去の遺産: 発見された瞬間から、それは時を止められ、未来永劫この形を保つべき文化遺産とされる。劣化は「悪」とされ、それを防ぐために人間の手から隔離される。

- 「鑑賞」される芸術: 制作者と鑑賞者は明確に区別されている。私たちは2万年の隔たりを越えた「観客」として、その芸術性の高さに感嘆するのである。

この背景には、時間を不可逆的に過去から現在、そして未来へと流れる「直線」としてとらえる線形的な時間観がある。過去は既に過ぎ去ったものであり、私たちはそれを「記録」し「分析」して学び取る。ラスコーの壁画はその直線上に輝く偉大な「歴史的ポイント」と言えるだろう。また、動物を極めてリアルかつ客観的に描こうとした視点は、自然を観察の対象として捉え、人間とは異なる存在として認識する世界観の萌芽でもある。これはカカドゥの「自然と一体化する感覚」とは異なり、自然に向き合いそれを理解し支配しようとする人間像を予感させる。

文化観の分岐点

この二つの壁画を比較すると、壮大な「もしも」の物語が浮かび上がってくる。

- 自然との関係: カカドゥは「自然の一部である人間」を示し、ラスコーは「自然と対峙し理解・支配しようとする人間」を示す。

- 時間の捉え方: カカドゥは「循環し常に今に影響を与える時間」であり、ラスコーは「一方向に流れ、記録・保存される時間」である。

- アートの役割: カカドゥでは「共同体の生命力を維持する、生きたメディア」として機能し、ラスコーでは「特別な瞬間を封じ込め、後世に伝えるタイムカプセル」としての役割を持つ。

もちろん、これは単純な二分論かもしれない。しかし、この二つの世界観の分岐点は、その後に続くアボリジニ文化とヨーロッパ文化が歩む道程を象徴しているように思えてならない。優劣を問うものではなく、我々人類がいかに多様な「世界の捉え方」を創り出してきたか。その可能性の広がりを、この二つの壁画は静かに、しかし雄弁に語りかけているのだ。

時空を超える旅人への誘い

カカドゥとラスコーを巡る旅は、地球の極端に離れた二地点を結ぶ壮大な知的冒険と言える。この旅を終えたとき、私たちが当然と考えていた価値観が決して普遍的なものではないことに気づくだろう。

現代社会は、ラスコー的な「線形的時間」の考え方に強く縛られている。過去を記録し、未来を計画し、効率を追求しながら、常に前進し続けようとする。しかしカカドゥの大地は、立ち止まることの大切さを教えてくれる。過去は消え去るものではなく、今ここにある大地の記憶や風の音、水の流れの中に息づいているのだ。循環する季節や繰り返す生命の営みのなかに身を置く豊かさを思い起こさせてくれる。

サバイバルゲームで敵の位置を探り地形を読み解くように、私たちは現代を生き抜くための「知」を求め続けている。ならば、人類の根源まで遡り、私たちの思考の基盤となるOSを理解することは、究極のサバイバル術であり、未来を切り拓く羅針盤を手に入れることにほかならないのではないか。

あなたはどちらの「時間」に飛び込んでみたいだろうか? 6万5000年もの間、神話が今も生き続ける循環する時間の世界か。 あるいは、2万年もの時を閉じ込めた洞窟で、歴史という名の線形時間を遡る旅か。

いや、できるなら両方だ。 この二つのまったく異なる世界観を肌で感じてこそ、私たちは自分が立っている場所をより立体的に理解できるのだから。

さあ、知的好奇心と凝り固まった常識を打ち破る覚悟をバックパックに詰めて。 人類が残した、最も古く、最も深遠なメッセージを受け取りに行こう。 その壁画の前に立った瞬間、あなたはきっと、新たな物語を自分自身の歩みとして始めることになるだろう。