日本人にとって、富士山は特別な存在です。その優美で均整の取れた姿は、古くから数多の芸術作品に描かれ、人々の信仰を集めてきました。それは単なる日本一高い山というだけでなく、私たちの心の拠り所であり、魂の故郷とも言えるかもしれません。標高3776メートル。その頂を目指す「富士登山」は、単なるアクティビティではなく、日本の自然、文化、そして自分自身の内面と向き合う、壮大な旅なのです。

夏の限られた期間だけ開かれる天空への道。一歩一歩、自らの足で大地を踏みしめ、変わりゆく景色と高山の澄んだ空気に身を浸す。息を切らしながらも山小屋の温かい灯りに安堵し、満天の星の下で眠りにつく。そして、雲海を黄金色に染め上げる荘厳な「ご来光」を目の当たりにした時、きっとあなたは言葉を失うほどの感動に包まれることでしょう。

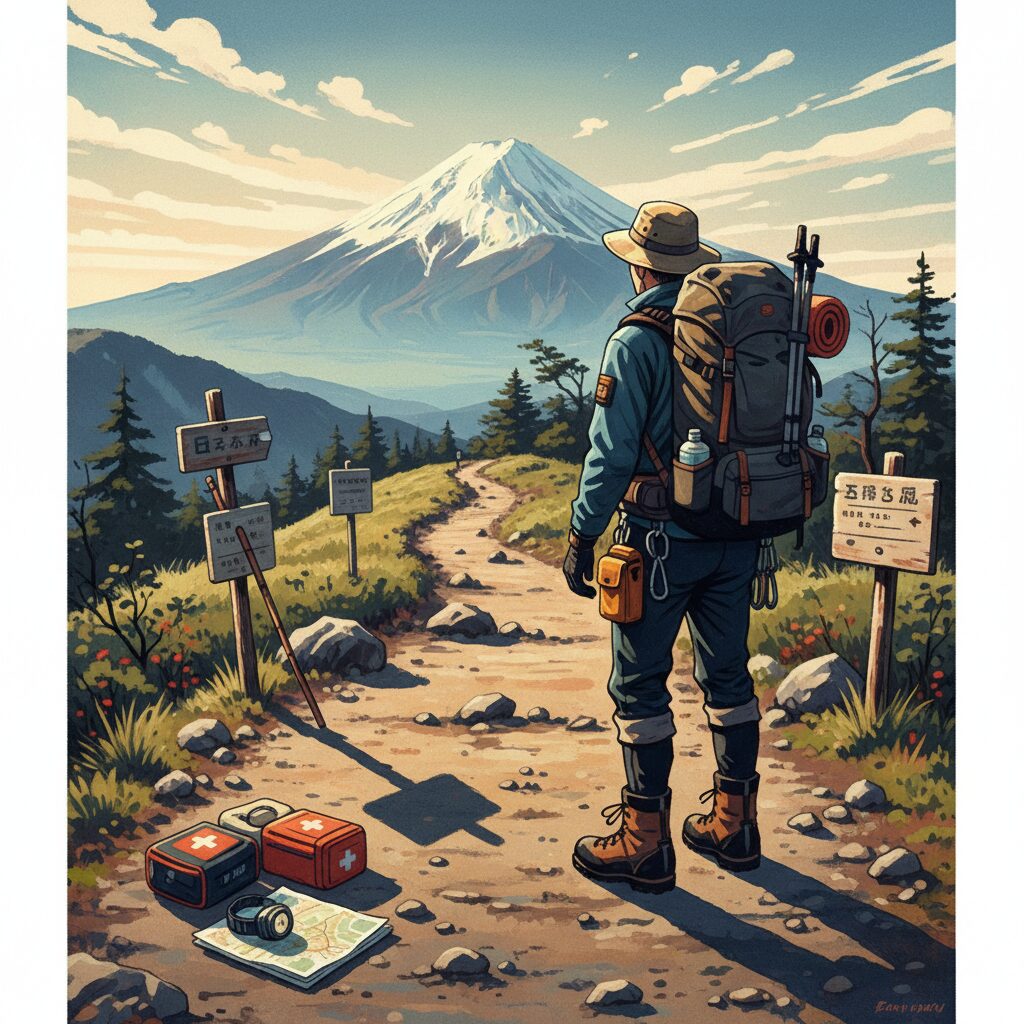

しかし、その感動は、時に厳しい自然との対峙の先にあります。入念な準備と正しい知識なくして、この霊峰は微笑んではくれません。この記事は、初めて富士登山に挑戦するあなたのための、そして、再びあの感動を味わいたいと願うあなたのための、完全ガイドです。ルートの選び方から完璧な装備、高山病対策、そして富士山が持つ深い文化的な魅力まで。この一枚の地図を手に、一生忘れられない体験への扉を開けてみませんか。さあ、日本の頂を目指す旅が、ここから始まります。

富士山とはどのような山か? – 日本の魂が宿る霊峰

富士登山について語る前に、まず私たちが挑戦しようとしているこの山が、いかに特別で奥深い存在であるかを理解することから始めましょう。富士山は単なる美しい火山ではありません。その内部には、悠久の時を経て育まれた人々の祈りと、厳しい自然が織り成す生命の物語が息づいています。

古来より信仰の対象として

富士山は古くから、噴火を繰り返す荒々しい神が宿る山として、畏怖の念とともに崇拝されてきました。人々は麓からその姿を拝み、噴火が収まることを願ってきたのです。平安時代になると、この山を修行の場とする修験道が盛んになり、次第に「登拝」の対象へと変わっていきました。

江戸時代には「富士講」と呼ばれる庶民信仰が爆発的な広がりを見せました。江戸の市民たちは一生に一度は富士山に登ることを夢見て講を組織し、資金を積み立てて代表者を選出し、仲間たちの願いを背負って山頂を目指しました。彼らにとって富士登山は単なるレジャーではなく、現世の利益や死後の安寧を祈る神聖な巡礼の旅だったのです。山頂にたどり着くことは、俗世の穢れを清め、新しい自分に生まれ変わる「擬死再生」の儀式でもありました。

こうした歴史的背景が評価され、2013年に富士山は「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。対象には山体だけでなく、麓にある浅間神社や富士五湖、白糸ノ滝なども含まれています。私たちがこれから辿る登山道は、単なる道ではなく、幾世代にもわたる人々の祈りが重ねられた巡礼の道なのです。その事実を胸に刻むだけで、目に映る景色はより深い味わいを持つことでしょう。詳細は富士山世界遺産センターのウェブサイトをご覧いただき、その奥深い歴史と文化に触れてみてください。

唯一無二の自然環境

富士山はおよそ10万年前からの火山活動によって形成された、日本を代表する美しい成層火山です。そのなだらかな稜線は、何度もの噴火による溶岩流や火山灰の堆積が生み出した自然の造形美と言えます。

標高が上がるにつれて山の表情は劇的に変化していきます。麓には豊かな広葉樹林が広がり、それが徐々にカラマツやコメツガなどの針葉樹林へと移り変わります。そして標高約2400メートル付近で森林限界を迎え、木々は姿を消します。その先にはハイマツやオンタデといった高山植物が点在する、岩と砂礫が広がる荒涼とした世界が広がります。過酷な環境に適応しながら咲く可憐な花々を見つけるのも、登山の醍醐味のひとつです。

また、富士山は独立峰であるため天候の変化が非常に激しい特徴があります。麓は晴れていても、山頂付近は雲に覆われ、強風が吹き荒れることも珍しくありません。雲が目線より下に広がる「雲海」や、太陽の光が霧に反射して虹色の輪を描く「ブロッケン現象」など、高山ならではの神秘的な気象現象に出会える機会もあります。このようなダイナミックで厳しい自然環境こそが、富士山の大きな魅力であり、私たちが敬意を払うべき存在なのです。

富士登山への第一歩 – 知っておくべき基本情報

さあ、雄大な富士山に思いを巡らせたところで、いよいよ具体的な登山計画を立てていきましょう。憧れだけで突き進むのは危険です。まずは「いつ」「どのルートから登るのか」という基本をしっかり押さえることが、安全で楽しい登山を叶える最初のステップになります。

登山シーズンはいつ? — 限られた「天空への扉」

富士山の登山道が一般登山者に開放される期間は、例年7月上旬から9月上旬までの約2ヶ月間に限定されています。この短い時期が、いわゆる「登山シーズン」と呼ばれる期間です。

なぜこんなに期間が限られているのか。それは標高が非常に高く、夏以外は積雪が多く気象条件が厳しいためです。シーズン外の富士山は銀世界の冬山で、気温はマイナス30度以下に下がることもあります。滑落や雪崩などの危険も非常に高く、冬山登山の高度な技術や装備を持つ熟練者だけが挑める世界です。一般の方が安易な気持ちで登ろうとすると、命に関わる重大な遭難事故につながる恐れがあるため、絶対に避けなければなりません。

登山シーズンのなかでも特に賑わうのは、梅雨明け後の7月下旬からお盆の週末にかけてです。山頂で日の出を迎えようと、多くの登山者が列をなしてヘッドライトの灯りが連なる光景は、富士山の夏の風物詩となっています。静かな登山を楽しみたい方は、混雑を避けて平日に登る計画を立てるのが賢明でしょう。

どのルートで登る? — 4つの登山道を徹底比較

富士山には主に4つの登山ルートがあり、それぞれに特徴や難易度、所要時間、見える景色の変化などが異なります。自分の体力や経験、そして何を目指したいかに応じて最適なルートを選ぶことが非常に大切です。

吉田ルート(山梨県側)

- 特徴: 富士山で最も利用者が多いルートで、全体の約6割の登山者がここを選ぶと言われています。五合目へのアクセスが便利で、山小屋や救護所の数も最多。初心者にとって最も安心感のある道です。

- 登山口: 富士スバルライン五合目(標高約2305m)

- 標準所要時間: 登り約6時間、下り約4時間

- メリット: 山小屋が豊富で休憩や緊急時の対応がしやすい。登山道と下山道が分かれており、特に下山道は歩きやすい。歴史的な史跡も多く点在しています。

- デメリット: とにかく混雑しやすい。特に週末や早朝のご来光を目指す時間帯は、山頂付近で渋滞が起こり、マイペースで歩けないことがある。

- おすすめの方: 初めて富士登山に挑戦する人、体力に不安がある人、山小屋を頻繁に利用したい人。

富士宮ルート(静岡県側)

- 特徴: 4ルートの中で最も標高の高い場所(約2400m)からスタートするため、山頂までの距離が最も短いのが特徴です。

- 登山口: 富士宮口五合目(標高約2400m)

- 標準所要時間: 登り約5時間、下り約3時間

- メリット: 標高差が少なく、短時間で山頂を目指せる。山頂の富士山本宮浅間大社奥宮に最も近いルートです。

- デメリット: 全体的に岩場が多く勾配が急。登山道と下山道が同じため、混雑時にはすれ違いに気を配る必要がある。

- おすすめの方: 体力に自信があり、できるだけ短時間で登頂したい人。太平洋側の広大な景観を楽しみたい人。

須走ルート(静岡県側)

- 特徴: 標高約2700m付近の森林限界まで樹林帯の中を歩けるため、強い日差しを避けられる点が魅力です。本八合目で吉田ルートに合流します。

- 登山口: 須走口五合目(標高約2000m)

- 標準所要時間: 登り約6時間、下り約3時間

- メリット: 比較的登山者が少なく、静かな山歩きが楽しめる。下山道には名物の「砂走り」があり、砂の斜面を風のように駆け下りる体験ができる。高山植物も豊富に見られます。

- デメリット: 吉田ルートと合流するまでの区間は山小屋が少ない。夜間や霧が出ると迷いやすい場所もあるため、注意が必要です。

- おすすめの方: 静かな登山を好む人、自然観察を楽しみたい人、砂走りを体験してみたい人。

御殿場ルート(静岡県側)

- 特徴: 4ルートの中で最も距離が長く、標高差も最大のルート。健脚かつ上級者向けの本格派です。

- 登山口: 御殿場口新五合目(標高約1450m)

- 標準所要時間: 登り約7時間30分、下り約3時間30分

- メリット: 他のルートに比べて登山者が極めて少なく、雄大な富士山の大自然をほぼ独占できる。下山道には迫力満点の「大砂走り」があります。

- デメリット: 登山口の標高が低いため高山病のリスクがやや高い。七合目まで山小屋がなく、水分や食料の補給ができないので準備に十分注意が必要です。

- おすすめの方: 豊富な登山経験と体力に自信がある上級者。落ち着いた環境で自分のペースを崩さずに登りたい人。

どの登山道を選ぶにしても、自分の体力や経験を過信せず、無理のない計画を立てることが何よりも重要です。安全第一で、富士山の頂きを目指しましょう。

完璧な準備が成功の鍵 – 持ち物と服装の完全ガイド

富士登山は、近所の山を歩くハイキングとはまったく異なります。標高3776メートルの世界は私たちの想像以上に過酷で、天候は目まぐるしく変わります。真夏であっても山頂では気温が氷点下になることも珍しくありません。そのため、適切な服装や装備は登山を快適にするだけでなく、命を守るために最も大切な要素となります。ここでは、「これさえ揃えれば安心」という必携アイテムを詳しくご紹介します。

命を守る服装 – レイヤリングのポイント

富士登山における服装の基本は「レイヤリング」、つまり重ね着です。気温の変化や運動量に応じて、こまめに脱ぎ着しながら体温を適切に調整します。レイヤリングは大きく3つの層に分けて考えましょう。

- ベースレイヤー(肌着)

直接肌に触れるこの層の役割は汗を素早く吸収し、拡散して乾かすことです。ここで絶対に避けたいのは、コットン(綿)素材のTシャツや下着です。コットンは湿ると乾きにくく、気化熱により体温を急激に奪い兼ねません。これは低体温症の一因ともなり非常に危険です。必ずポリエステルなどの化学繊維や、吸湿速乾性と保温性に優れたメリノウール素材の製品を選んでください。長袖タイプなら日焼け防止にもなるので一石二鳥です。

- ミドルレイヤー(中間着)

ベースレイヤーの上に羽織るミドルレイヤーは、体と外気の間に空気の層を作り、体温を保持する役割があります。フリースや薄手のダウンジャケット、化繊のインサレーションジャケットなどがこれに該当します。登山中は暑くて脱ぐことも多いですが、休憩時や山小屋滞在、ご来光を待つ寒い山頂では、この一着が体を芯から温めてくれます。ザックに入れてかさばらない、軽量かつコンパクトなものがおすすめです。

- アウターレイヤー(外着)

最外層は雨風を防ぐ役割を担います。富士山は天候が急変することが多いため、上下セパレートタイプのしっかりとしたレインウェアは必携アイテムです。コンビニなどで売られているビニール製の簡易カッパは風で破れやすく、汗を逃がす「透湿性」がないため蒸れて不快になるだけでなく、結果として濡れてしまうことが少なくありません。ゴアテックスをはじめとした防水透湿素材の登山用レインウェアを用意しましょう。これが雨を防ぐだけでなく、強風からの防寒着(ウィンドブレーカー)としても非常に有効です。

ボトムスについても、伸縮性があり乾きやすい登山用パンツを選びましょう。ジーンズは濡れると重くなり乾きにくく、動きにくいため避けてください。

必携装備リスト – これだけは絶対忘れないで!

服装のポイントを押さえたら、次に具体的な装備を整えましょう。

- ザック(バックパック)

日帰りでも山小屋泊でも、容量は30リットル前後が目安です。自分の体に合ったものを選び、急な雨に備えて中身が濡れないようザックカバーも用意してください。

- 登山靴

富士山の登山道は砂礫(されき)や岩場が続きます。足首を捻挫から守り、不整地で安定して歩くために、足首まで覆うハイカットまたはミドルカットの防水登山靴が必須です。スニーカーは靴底が薄く保護力に欠け、砂利で滑りやすいため不適切です。登山前に必ず数回履いて足に馴染ませましょう。靴擦れは身体の消耗を加速させます。

- ヘッドライト

ご来光を目指す場合、夜間や早朝の暗い時間帯に歩く必要があります。両手が使えるように、懐中電灯ではなく頭に装着するヘッドライトを必ず用意してください。また、電池切れに備え予備の電池も忘れず持参しましょう。

- 帽子・手袋・ネックウォーマー

帽子は昼間の強い日差し除けと、夜間や山頂での防寒に役立ちます。ニット帽とキャップの両方があると重宝します。手袋は寒さ対策だけでなく、岩場で手を保護する意味でも必要です。

- 水・行動食

水分補給は高山病予防にもつながります。最低でも1.5〜2リットルの水やスポーツドリンクを用意してください。山小屋で購入可能ですが、高度が上がるほど価格は高騰します。行動食は、休憩中に手軽に摂れるエネルギー源として、チョコレートやナッツ、ドライフルーツ、エナジーバーなど、高カロリーでコンパクトなものをこまめに食べるのがポイントです。

- 現金

山小屋での宿泊費や食事代、トイレ使用料(1回100円〜300円程度)など、山中では現金が必須です。クレジットカードはほとんどの場所で利用できないため、千円札や小銭を多めに用意しておきましょう。

- その他、あれば便利なもの

- ストック(トレッキングポール): 登りでの推進力向上や、下りで膝の負担軽減に役立ちます。

- サングラス・日焼け止め: 高山の紫外線は強烈なので必須です。

- 携帯トイレ: トイレが混雑している時や緊急時に備えて持参すると安心です。

- 地図・コンパス/GPS: スマホの登山アプリも便利ですが、バッテリー切れに備えて紙の地図やモバイルバッテリーも持ち歩きましょう。

- ゴミ袋: 富士山では「自分のゴミは自分で持ち帰る」がルールです。

- 救急セット: 絆創膏や消毒薬、痛み止めなど最低限の医療用品を準備しましょう。

- スパッツ(ゲイター): 下山時の砂走りで砂が靴に入るのを防ぎます。

- タオル、ウェットティッシュ

なお、富士山内ではドローンの飛行は原則禁止されています。貴重な自然環境と他の登山者の安全を守るため、登山前に富士登山オフィシャルサイトに掲載されているルールとマナーを必ずご確認ください。

いざ、山頂へ – 登山計画と行動のステップ

万全の準備が整ったら、次に取りかかるのは具体的な行動計画の立案です。いつ山小屋を予約し、どのようにして登山口に向かうのか。そして登山中に最も警戒すべき高山病にどう対処するか。成功へ向けての道筋を一歩ずつ確認していきましょう。

山小屋の予約 — 快適な山行の鍵

ご来光を拝むためには、山小屋に宿泊するのが一般的です。山小屋に泊まることで、体をしっかり休めて体力を回復できるだけでなく、高所に体を慣らす時間を確保できるため、高山病のリスクを大きく下げられます。

- 予約は必須です!

夏の富士山の山小屋は非常に混み合います。特に週末は早く予約が埋まってしまうことが多く、登山計画が決まり次第、できるだけ早く予約手続きを済ませましょう。多くの山小屋は公式ウェブサイトや電話で予約を受け付けています。また、「富士山吉田口旅館組合」など、ルート別に予約がまとめられたサイトも活用できます。

- 山小屋の利用マナー

山小屋はホテルとは異なり、限られたスペースを登山者同士で共有する共同施設です。就寝スペースは布団一枚分程度と考え、節度を持って利用しましょう。消灯時間は早く、概ね20時から21時頃に設定されていますので、周囲への配慮を忘れず静かに過ごすことが求められます。食事はカレーや丼など、温かいメニューが多く提供され、疲れた身体にはありがたいごちそうとなるでしょう。

- 予約から当日までの流れ

- 登山ルートと日程を決定する。

- ルート上にある山小屋の情報(所在地、標高、収容人数、予約方法など)を調べる。

- 公式サイトまたは電話で空き状況を確認し、予約を行う。

- 予約確認書やメールを保存し、当日必ず携帯する。

登山口へのアクセス方法

富士山の主要登山口(五合目)へは、登山シーズン中に環境保全と交通渋滞緩和のため、マイカー規制が実施されます。自家用車を利用する場合は、麓の指定駐車場に駐車し、そこから有料のシャトルバスに乗り換えて五合目へ向かうことになります。

- 公共交通機関の利用が便利です

最も手軽で確実なのは公共交通機関の利用です。

- 直行バス: 新宿、東京駅、横浜などの首都圏主要ターミナルから、富士スバルライン五合目などの登山口へ直行バスが運行されています。事前予約が必要ですが、乗り換えなしで登山口に到着できるため非常に便利です。

- 電車と路線バスの組み合わせ: JR中央本線の大月駅で富士急行線に乗り換え、富士山駅または河口湖駅まで移動。そこから登山口へ向かう路線バスが頻繁に出ています。

- アクセスの手順

- 利用する登山口を決める。

- 富士急行バスや京王バスなどの高速バス会社のウェブサイトで、直行バスの時刻や運賃を調べて予約を行う。

- あるいは、乗り換え案内アプリで富士山駅または河口湖駅までのルートを検索し、各バス会社のサイトで登山バスの時刻表を確認する。

- 事前にチケットを購入するか、当日の購入方法を把握しておく。帰りのバスは特に混雑しやすいため、予約をお勧めします。

高山病への対策 — 焦らず着実に進む

富士登山で最も気をつけるべきは「高山病」です。これは標高が高くなることで空気中の酸素濃度が低下し、体がうまく適応できない場合に発症するさまざまな症状の総称です。重度になると生命の危険もあるため、正しい知識と対策が欠かせません。

- 高山病の主な症状

初期症状としては、頭痛、吐き気、めまい、食欲不振や倦怠感が挙げられます。単なる疲労や寝不足と見過ごさないよう注意してください。

- 最善の予防策は「体を順応させる」こと

高山病には特効薬がありません。最も有効なのは高度に体をゆっくり慣らしていくことです。

- 五合目での高度順応: 登山口の五合目に着いたら、すぐに登り始めずに最低1時間は滞在し、軽く散策や食事をして体を慣らしましょう。これを「高度順応」と呼びます。

- ゆっくり歩くことが大切: 意識的にペースを落とし、「もう少しゆっくりでもいいかも」と感じる程度で歩くのが理想です。息が切れないよう、おしゃべりしながら登れるくらいの速度を維持してください。

- こまめな水分補給: 脱水は血液を濃くし、酸素の運搬効率を下げます。喉が渇く前にこまめに水分補給を心がけましょう。

- 腹式呼吸で深呼吸: 深くゆっくりと腹式呼吸を意識することで、体に効率よく酸素を取り込めます。

- 高山病の兆候が出た場合の対処

症状が出たら、無理をせず「勇気ある撤退」が鉄則です。

- その場で休憩し、ゆっくり深呼吸を行う。

- 症状が改善しなければ無理に登り続けず、標高の低い場所へ下山するのが最も効果的な対処法です。少し降りるだけでも症状が大きく緩和することがあります。

- 近くの山小屋に相談し、休ませてもらいましょう。山小屋スタッフは高山病対応に慣れています。

- 意識がもうろうとしたり、正常に歩けなくなった場合は、肺水腫や脳浮腫などの重篤な状態である可能性が高く、すぐに救助を要請してください。

富士山保全協力金について

各登山口では「富士山保全協力金」への協力が求められています。この協力金は任意で、一人あたり1000円が目安です。集められた資金はトイレの管理や環境保護、安全対策などに使われており、美しい富士山を将来にわたり守るとともに、登山者の安全確保に貢献しています。協力すると記念の木札などがもらえる場合もあるので、ぜひご協力ください。

登山の先に待つ絶景と体験 – 富士山でしか味わえない感動

富士山には、厳しい道のりを乗り越えた者だけが目にできる特別な光景があります。それは単なる美しい景色とは違い、心の奥底に響く感動的な体験と言えるでしょう。

雲海の上から眺める「ご来光」

富士登山の最大の見どころはやはり「ご来光」です。漆黒の闇がゆっくりと明け始め、目の前に広がる雲海の彼方が鮮やかなオレンジ色に染まっていきます。そして、水平線の向こうから太陽が顔を出す瞬間、世界はまばゆい光に包まれ、山頂には厳かな静けさが訪れます。地上では味わえない、まるで天地創造を思わせる神聖な光景です。

この特別な瞬間を目指し、多くの登山者が暗闇の中を寒さに耐えながら登頂を目指します。ご来光を拝めるのは山頂だけでなく、各登山ルートの東側に位置する山小屋の前からも可能です。自身の体力と相談し、無理なく過ごせる場所でその時を待ちましょう。寒さ対策は入念に行い、強風による体感温度の低下に備えてください。防寒着を重ね着し、温かい飲み物で体を温めながら、奇跡の瞬間を心待ちにしましょう。

日本最高峰の火口を一周する「お鉢巡り」

山頂にたどり着いても、そこで終わりではありません。天候や体力に余裕があれば、ぜひ「お鉢巡り」にチャレンジしてみてください。お鉢巡りとは、富士山の巨大な火口の淵を一周するルートで、およそ3キロ、所要時間は約1時間30分です。

火口を覗き込むと、地球の息吹を感じさせる荒々しい光景に圧倒されます。そして360度遮るもののない大展望が広がり、眼下には山中湖や河口湖といった富士五湖、遠くには南アルプスや八ヶ岳連峰が見渡せます。まさに天空を散歩するかのような体験です。

このお鉢巡りには、日本の最高到達点である「剣ヶ峰」(標高3776m)が含まれています。かつて気象レーダーが設置されていた場所で、「日本最高峰富士山剣ヶ峰」と刻まれた石碑が建っています。ここに立つことこそが、本当の意味での富士山登頂と言えるでしょう。しかし火口の縁は風を遮るものがなく、強風が吹くことも多いので、転倒や落下には十分に注意が必要です。

下山道の名物「砂走り」

登頂の感動を胸に、いよいよ下山の時がやってきます。実は下山にも富士山ならではの楽しみがあり、それが須走ルートと御殿場ルートにある「砂走り」です。

砂走りとは、火山灰やスコリア(小さな噴石)に覆われた広大な砂の斜面を、一気に駆け下りるスリリングなコースのことです。特に御殿場ルートの「大砂走り」は規模も大きく、ふかふかの砂がクッションとなるため膝への負担が軽減され、まるで月面を歩いているかのようなユニークな浮遊感を味わいながら標高を短時間で下げられます。

ただし注意点があります。砂埃が激しいため、マスクやサングラス、そして砂の侵入を防ぐスパッツ(ゲイター)は必ず装着してください。また調子に乗ってスピードを出しすぎると転倒し、大きなケガにつながる恐れもあります。自分のコントロールできる速度で、安全第一に楽しみましょう。

安全に楽しむためのルールとマナー

世界文化遺産であり国立公園にも指定されている富士山は、私たちだけの所有物ではありません。将来の世代へ貴重な自然環境を残し、すべての登山者が安心して快適に登山を楽しめるように、守るべきルールやマナーが設けられています。

富士山の自然を守るために

- ゴミは必ず持ち帰る(Leave No Trace)

これは登山の基本的なルールです。食べ物の包装材やペットボトル、ティッシュなど、自分が持ち込んだすべてのものは家まで持ち帰りましょう。山中にはゴミ箱が設置されていません。登る前よりも美しい環境で帰るという意識が大切です。

- 登山道から外れないこと

指定された登山道以外を歩くと、デリケートな高山植物の群落を踏み荒らす恐れがあります。また、道に迷って遭難する危険も伴います。たとえ近道のように見えても、登山道を外れることは絶対に避けてください。

- 動植物や溶岩は持ち帰らない

富士山の自然にあるものは、たとえ小さな石一つでもその生態系の大切な一部です。記念として溶岩などを持ち帰ることは自然公園法で禁止されています。思い出は写真や心のなかにしっかりと残しましょう。

- 禁止されている行為について

富士山では、テントの設営、キャンプ、焚き火など火気の使用は禁止されています。宿泊は必ず山小屋を利用してください。これらのルールは自然保護だけでなく、火災防止や登山者の安全を守るために定められています。詳細は環境省の富士箱根伊豆国立公園の公式ページをご参照ください。

他の登山者への配慮

- 登り優先の原則

狭い登山道でのすれ違い時は、登ってくる登山者に道を譲るのがマナーです。下山中の人は安全な場所で待ち、譲りましょう。登ることは体力的にも精神的にも負担が大きいため、ペースを乱さない配慮が必要です。

- 気持ちの良い挨拶を心がける

すれ違う際には「こんにちは」と挨拶を交わしましょう。たった一言でも、お互いの気持ちが和み連帯感が生まれます。さらに、万が一の際に目撃情報として役立つこともあります。

- 山小屋では静かに過ごす

山小屋は共用スペースで、多くの人が利用します。特に早朝の出発者や疲れて休んでいる人に配慮し、大声での会話や荷物の整理時の音を控え、静かに滞在しましょう。

もしも、の時のために – トラブルシューティング

どれだけ入念に準備をしても、自然の中では思いもよらぬトラブルが起こる可能性があります。「自分は大丈夫」と過信せず、万一の状況にどう対処すべきかを事前に理解しておくことが、あなたの命を守ることにつながります。

道に迷ったら? 怪我をしたら?

- 道に迷った際の基本原則「STOP, THINK, OBSERVE, PLAN」

- STOP(立ち止まる): まずは慌てず、その場で落ち着いて立ち止まります。

- THINK(考える): いつ、どこで道を誤ったのかを冷静に振り返ります。

- OBSERVE(観察する): 地図やコンパス、GPSで現在地を確認し、周囲の地形を注意深く観察します。

- PLAN(計画する): 確信が持てる場合は、安全な場所まで引き返すことが重要です。漠然と道なき場所を進んだり、無計画に下山したりすることは最も危険です。

- 救助要請の手順

自力での行動が困難な場合(怪我で動けない、位置が全く分からないなど)は、ためらわずに救助を求めてください。

- 連絡方法: 警察(110番)または消防(119番)に連絡を取ります。

- 伝えるべき情報: 「富士山で遭難した」こと、現在地(ルート名や目印、GPS座標など)、怪我の状況、人数、リーダーの名前と連絡先などを、できるだけ正確に伝えましょう。

- 山岳保険の加入を推奨: 山岳での救助活動は、場合によっては有料となり高額な費用がかかることがあります。出発前に必ず山岳保険に加入しておくことを強くおすすめします。

悪天候に遭遇したら

富士山の天候は急激に変わることが多く、特に雷、強風、濃霧には注意が必要です。

- 雷: 雷鳴が聞こえたり、空が暗くなった場合は、すぐに危険な場所から離れてください。山頂や尾根の開けた場所は特に危険です。できるだけ体勢を低くして、周辺の山小屋に避難するのが最善策です。

- 強風: 富士山は風を遮るものがほとんどないため、非常に強い風が吹くことがあります。風に煽られてバランスを崩し、転倒や滑落の危険が高まります。強風が吹く際は無理に前進せず、岩陰など風の影響を受けにくい場所で回復を待つか、撤退を検討してください。

- 濃霧: 視界が悪くなると道に迷いやすくなります。グループで行動している場合は、はぐれないように互いの位置を確認し合うことが大切です。歩くペースを落とし、道標を見逃さないよう慎重に進みましょう。

登山計画を立てる際は、必ず複数の天気予報サイトで山の天候を確認し、悪天候が予想される場合は計画の延期や中止も検討する勇気が必要です。

予約のキャンセルや変更について

悪天候や体調不良などで登山を中止せざるを得ない場合もあります。

- 山小屋やバスのキャンセル: 予約した山小屋や高速バスについては、必ずキャンセルの連絡を入れてください。無断キャンセルは事業者に大きな迷惑をかけるだけでなく、「連絡がないため遭難しているのでは」と過剰な心配を招き、捜索騒ぎに発展することもあります。キャンセル規定は事業者ごとに異なりますが、早めの連絡がマナーとして望ましいです。

- 代替プラン: 天候によって登山を断念した場合、速やかに下山後の予定に切り替えましょう。麓の温泉でゆっくり休む、周辺の観光スポットを訪れるなど、旅の計画に柔軟性を持たせておくと、たとえ登頂が叶わなくても充実した時間を過ごせます。

富士登山、その先へ – 下山後の楽しみと周辺観光

無事に下山し、麓の地に足を踏み入れた瞬間に感じる安堵感と達成感は、何にも代えがたい特別なものです。しかし、旅の終わりではありません。登山の疲れを癒し、富士山の魅力をさらに味わうための素敵な楽しみが待っています。

疲れた体を癒す温泉

登山で酷使した体を温泉で癒すことは、最高のご褒美と言える贅沢です。特に富士五湖周辺の富士山麓には、富士山の絶景を眺めながら入浴できる日帰り温泉施設が多数存在します。雄大な富士山の眺めを楽しみながら湯船に浸かれば、筋肉の疲労もゆっくりとやわらいでいくでしょう。泉質も多様ですので、自分好みの温泉を探してみてください。登山の思い出を語らいながら心身ともにくつろぐ時間は、旅の締めくくりにふさわしいひとときです。

富士山の恵みを味わうグルメ

体を動かしたあとは、やはりお腹がすきます。富士山周辺には、その土地ならではの美味しいグルメが豊富に揃っています。山梨県側であれば、コシのある麺が特徴の「吉田のうどん」や、かぼちゃや季節の野菜と平たい麺を味噌で煮込んだ郷土料理「ほうとう」が有名です。静岡県側では、B級グルメとして高い人気を誇る「富士宮やきそば」もぜひ味わいたい一品です。富士山の清らかな水で育った食材を生かした料理を楽しみ、登山で消耗したエネルギーをしっかりと補給しましょう。

信仰と芸術の源泉を巡る

時間に余裕があれば、世界文化遺産に登録されている「富士山」の構成資産をめぐる旅もおすすめです。登山道の出発点となる山梨県の「北口本宮冨士浅間神社」や、全国に1300社以上ある浅間神社の総本宮である静岡県の「富士山本宮浅間大社」を訪れれば、富士山信仰の深い歴史に触れることができます。

また、富士五湖の周辺には、富士山をテーマにした作品を展示する美術館も点在しています。葛飾北斎や歌川広重の浮世絵に描かれた富士山と、今まさに目の前にそびえる実際の富士山を見比べてみるのも興味深い体験です。登山という肉体的な体験だけでなく、文化や芸術の観点からも富士山に触れることで、旅はより深みと広がりを増し、忘れがたい思い出になることでしょう。

富士山に登ることは、単に頂上に立つことがゴールではありません。そのための準備の過程、一歩一歩踏みしめる登山道、そこで出会う人々、そして下山後の時間すべてが、あなたにとってかけがえのない物語の一部となるのです。さあ、準備は整いましたか? 日本の魂が宿る霊峰が、あなたの訪れを待ち望んでいます。